知識のコンパスを手に

みらいへの舵をとろう

日本の「社会インフラ」となったマンションに存在する様々な問題を調査・分析しているマンションみらい価値研究所。ここから情報や意見・考え方を社会に向けて発信し、新たなマンションの価値創造に貢献します。

講演・セミナーマンションが抱える課題や法改正の解説など未来のマンション管理に役立つセミナーを開催

研究報告書マンション管理の現状や課題を調査・研究し役立つ研究報告書を提供しています

マンション管理の現状や課題を調査・研究し役立つ研究報告書を提供しています

-

2025/08/06

令和6年度 厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 認知症政策研究

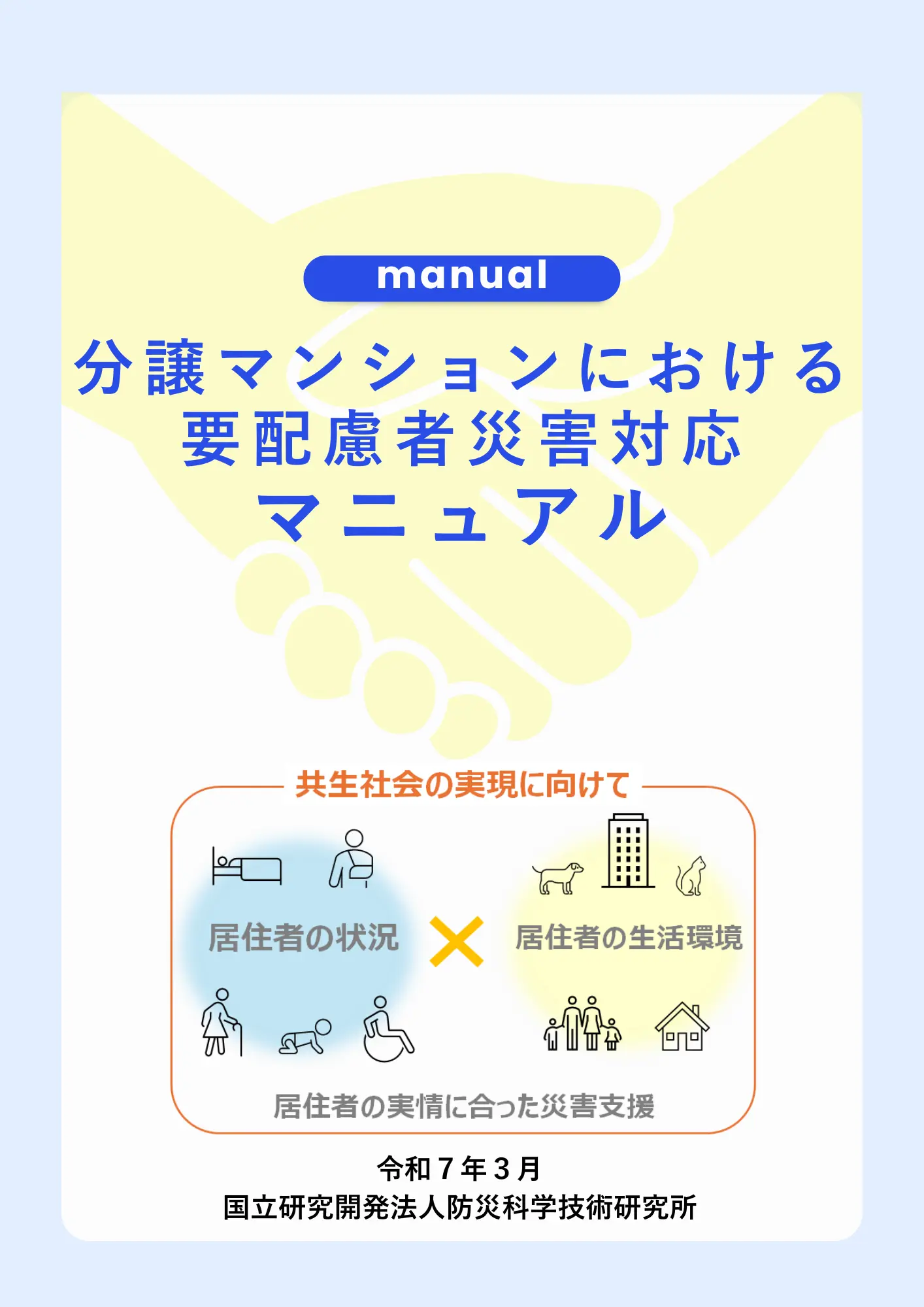

独居認知症高齢者等の地域での暮らしを安定化・永続化するための研究 「分譲マンションにおける要配慮者災害対応マニュアル」

分譲マンションにおいて、各マンションの実態に応じて具体的な避難手順や支援方法を検討する場合の参考となることを目的としてマニュアルを作成した。

災害時に配慮を要する人といっても、高齢者や障がい者、妊婦、乳幼児のいる家庭、慢性疾患を持つ方、外国人居住者など様々です。災害時の迅速な避難行動や在宅避難の選択のためには、居住者個人が防災意識を高めて災害に備えることに加え、要配慮者支援の体制を確立することが必要となる。続きを読む

-

2025/05/07

令和5年度マンション管理適正化・再生推進事業(課題の解決に向けた事例の収集・分析等を行う事業)

既存マンションにおける修繕積立金の増額に係る合意形成プロセスの実態及び段階増額積立方式を採用した長期修繕計画上の資金計画の設定状況に関する分析

マンションにおいて「2つの老い」が進行するとともに、直近では建設コスト等の高騰から、将来的な修繕費用が上振れし、区分所有者の経済的負担が従来以上に大きくなる可能性が出てきている。三菱UFJリサーチ&コンサルティングとマンションみらい価値研究所は、国土交通省「マンション管理適正化・再生推進事業(課題の解決に向けた事例の収集・分析等を行う事業)」を通じ、 段階増額積立方式における修繕積立金の引き上げの実態や管理組合における合意形成の状況を把握するための調査・分析を実施し、レポートとしてとりまとめた。

続きを読む