「すべての道はローマに通ず」ということわざが生まれるほど偉大なローマ帝国があった場所、イタリア。

イタリアといえば、シチリア島やアマルフィなどの美しい自然、ハイブランド、おいしい料理・・・そしてなんといっても歴史的な街並みを思い浮かべる人も多いのではないだろうか。

そんな絵画のような街の中にも実際に住まう人たちがいて、もちろん分譲マンションがあり、管理会社があり、管理業協会が存在する。マンションみらい価値研究所は、イタリアの管理業協会のANACIの視察を受け入れる機会があった。今回はその様子をレポートする。

2025年7月某日、大和ライフネクスト本社にある情報発信プラットフォーム「赤坂プラスタ」にANACIのメンバー約10名が来訪された。

日伊両方からの挨拶が終わったあと、当研究所所長の久保による講演がスタート。テーマは「日本のマンションの現状と災害 Lo stato attuale degli appartamenti giapponesi e dei disastri」である。

高齢化の進む日本が抱える課題や、災害にどう向き合っていくかなどを熊本地震の事例を交えながら解説した。

講演が終わったあとは、次々と質問や意見が飛び交った。

「管理員の男女割合はどうなのか」「管理組合が管理会社を決めるときはどうやって決めることが多いのか」「孤立死はどれくらいあるのか」「アスベストの規制はどうなっているのか」など、日本のマンション管理の現場から積極的に知識を取り入れようとしていた。

なかでも議論が活発化したのは、「管理者が独断で決められることはあるか」「建物の一部が落ちてしまったとき、イタリアはオーナーの承認を待たずに管理者が即座に直す必要があるが日本はどうか」という「管理会社・管理者の管理範囲」に関するトピックである。

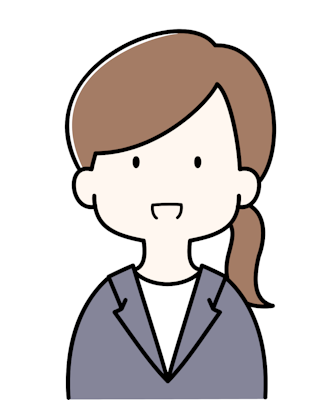

通訳を交えながらのやりとりだったこともあり、なかなか互いの理解が深まりづらかったところもあるが、「管理者」「管理会社」の範囲が日伊で少し異なるようであった。例えば、イタリアではANACIに所属するような管理会社(管理士)が管理者になることが一般的であるのに対し、日本では理事会方式が主流であり、管理会社は基本的に管理者にはならず管理組合から委託を受けた範囲でしか業務を行わないといった違いがある。

ここで、筆者が気になったのは「管理」という言葉が持つ意味である。久保の著書『マンションの未来は住む人で決まる』でも出てくるが、「管理」という言葉と現状のマンション管理業が担う範囲との間に乖離があるのではないだろうか。

ANACIは「Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari」の頭文字をとったものだ。その中の「Amministratori」は文脈によって意味が少し変わる単語で、不動産・マンション管理の文脈ではマンションや不動産の管理を担当する人々を指し、日本語では「マンション管理士」や「管理組合の理事」などが近い表現だという。

ただ、企業や団体の文脈では 「会社の管理者」や「取締役」「CEO(最高経営責任者)」などの意味で使われることもあるそうだ。

* https://copilot.microsoft.com/ 参照

なるほど、日本でも「管理職」というので、単語の意味としては近しいといえそうだ。

では、日本の「管理」という言葉はどうだろうか?https://www.weblio.jp/ によると、

- ある規準などから外れないよう、全体を統制すること。「品質を—する」「健康—」「—教育」

- 事が円滑に運ぶよう、事務を処理し、設備などを保存維持していくこと。「—の行き届いたマンション」「生産—」

- 法律上、財産や施設などの現状を維持し、また、その目的にそった範囲内で利用・改良などをはかること。

とのことだった。改めて言葉の意味を調べてみると興味深いのだが、筆者も最初は「マンション管理業」という言葉だけ聞いて、なんとなく「マンション管理をマネジメントする」とか「マンション管理を統括する」ということなのかと、とらえていた。

イタリアでは、共用部分で物が崩れ落ちてしまった場合に、管理者が何も対応しないと刑事罰になることもあり、場合によっては専有部分でも対応することがあるという。

最近では日本でも外部管理者方式が増えつつあるものの、依然として理事長が管理者となる理事会方式が主流だ。そのうえ、日本における一般的な管理者の権限は「共用部分・当該建物の敷地・付属施設の保存」「集会の決議の実行」「規約で定めた行為の遂行業務」なので、イタリアの方がより「マネジメントする」という管理に近いように思えた。

イタリアでは、管理者は4戸以上の区分所有建物では必置で、 約4割は外部のプロが就任する管理方式だそうだ。日本の区分所有法上では管理者の選任は任意なので、違いが見られた。

引用:国土交通省 諸外国(フランス、イタリア、イギリス)のマンション管理方式 https://www.mlit.go.jp/common/000224771.pdf

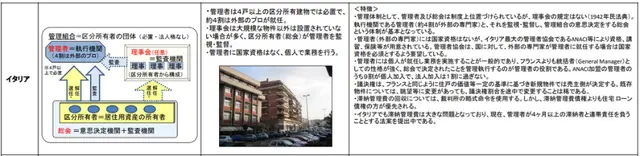

続いて、マンションみらい価値研究所が開催するセミナーのゲストとしておなじみの、横浜マリン法律事務所 代表弁護士 佐藤 元先生に講演いただいた。テーマは、「日本のマンション法La legge giapponese sui condomini」である。

分譲マンションストック数の推移から始まり、区分所有法の改正に至った経緯まで丁寧に説明いただいた。

この講演のあとも、活発な質問が飛び交った。「日本では新築マンションを建てた時に「区分所有建物」となるのはいつか」「規約はいつできるのか」「マンションの管理組合は、法人なのか」などである。

なかでも印象的だったのは、「日本での弁護士の数は」「マンションの区分所有に関する法律は民法で定められていないとのことだったが、何で定められているのか」といった質問だ。

まず、「弁護士の数」は、全国で約4万6千人である(2025年8月1日現在では、47,028人*1)。この数字に対して、ANACIのみなさんは驚いていた。イタリアでは24万人とのことなので、驚くのも無理はない。

マンションの区分所有に関しては「区分所有法」で定められているが、佐藤先生から「もともとは民法から派生したもので、内容が多く複雑なので民法の特別法として制定された」と補足いただいた。

今回の視察を通して、互いの知見を共有し、マンション管理における日本とイタリアで共通する課題や違いなどを実感することができ、私たちにとって大きな刺激となった。

ヨーロッパからの視察を受け入れるという貴重な機会に、研究所一同、大変感謝している。

*1 日本弁護士連合会 https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/membership/about.html