1. 出席者多数の原則とは

2026年4月から、改正区分所有法が施行される(注1)。この改正に伴い、総会の決議は一部の決議を除き、出席者多数の原則が採用される。

出席者多数の原則とは何か。簡単に言うと、①会場出席者、②委任状による出席者、③議決権行使書による出席者(以下①から③をまとめて「総会出席者」という)だけで総会の採決がなされ、総会に出席しない人は総会の決議から除外されるということだ(注2)。

今までも、総会に出席しない人は決議から除外されていたのではないか?と思う人もいるかもしれない。改正区分所有法は、今までと次のような点で異なっている。

例えば、今までは普通決議の議案を採決する時の分母は、議決権の総数に対して賛成者の総数で除していた。つまり、総会に参加しない人も決議の分母には含む必要があった。しかし、改正区分所有法では分母からも分子からも除外されるのである。つまり、総会に参加しない人はいないものとされ、いわば「無視」される存在となる。

2. 総会に参加した組合員の割合

総会に参加した組合員の割合はどのくらいであろうか。当社の管理受託マンションのうち、2024年に開催された総会の議事録から出席方法を調査した(注3)。

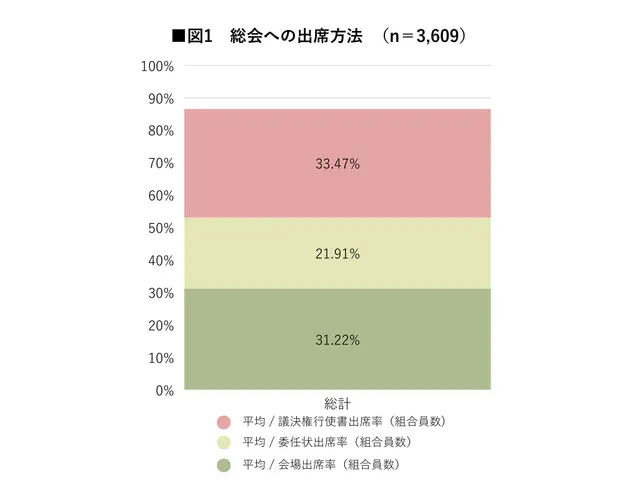

その結果、総組合員数に対して、会場出席者は31.22%、委任状出席者は21.91%、議決権行使書出席者は33.47%である(図1参照)。

何らかの形で総会に参加した組合員は86.70%となる。ここに登場しない「100%-86.70%=13.30%」、この13%強の組合員が改正区分所有法により無視されてしまう具体的な数値となる。

3. 総会に参加しない組合員の属性

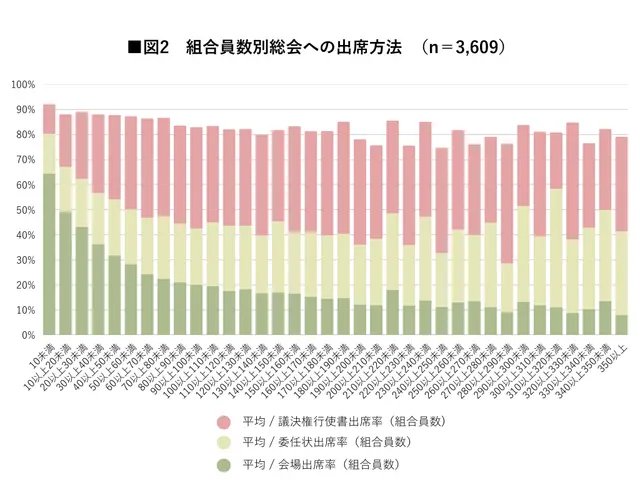

総会に参加しない組合員はどのような人であろうか。組合員数別に総会への出席方法を調査した(図2参照)。

会場出席者の割合は、組合員数10未満の場合に最も高く、組合員数が増加するごとに減少する。それとは反対に、組合員数が増加するごとに委任状出席者や議決権行使書出席者の割合が増加する。総会参加者全体でも、組合員数が増加するに従い参加率が減少する傾向がある。ここから推察される組合員の心理として次のようなことが考えられる。

第一に、戸数が多くなればなるほど「私が参加したところで何も変わらない」と感じ、1票の重みを軽視する傾向があると考えられる。よく1票の重みが議論される日本の衆議院議員選挙における投票率は50%強である(注4)。ここから考えると総会出席率は高いようにも思えるが、国政選挙とは総数が違う。一方は総数が数十万人の選挙区であり、管理組合は多くても数百だ。1票の重みは決して軽くはない。

第二に、「他の組合員がよいなら、それでよい」という他者依存の傾向が増加することも考えられる。筆者は200戸を超えるようなマンションでも、賛成と反対が拮抗している総会を何度も目にしてきた。賛成派と反対派がそれぞれ総会前に各住戸を訪問し、なんとか自分の意見に賛成してくれるよう説明に回るという場面すらあった。実際には数百戸のマンションであれば、最後の1票で決議が変わることは充分にあり得るのだ。

今後、改正区分所有法により、戸数が多くなるほどに「無視」されてしまう組合員が増えることになる。大規模マンションであるほど、総会への参加を積極的に呼び掛けるべきだろう。

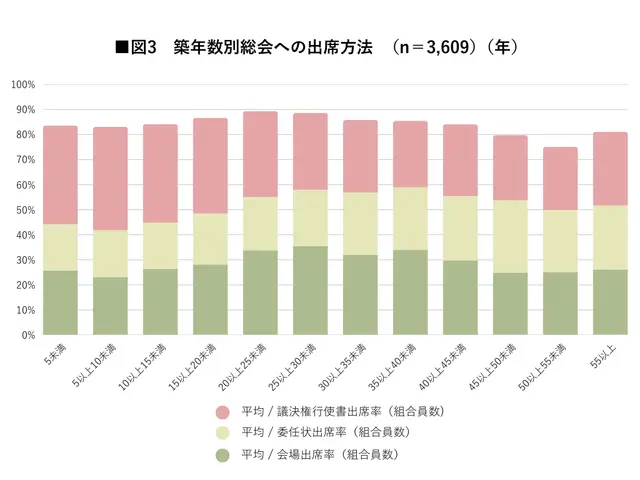

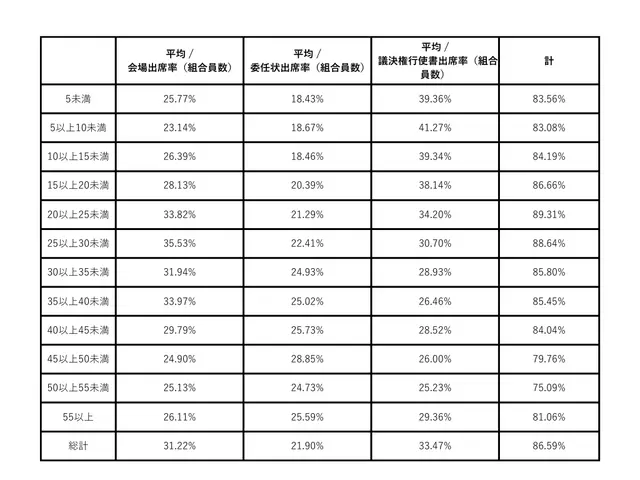

次に、築年数別に総会への出席方法を調査した(図3参照)。

総会出席者全体の割合は、築5年未満から築20年以上25年未満にかけて増加し、その後は減少傾向に転ずる(注5)。ただし、築55年以上に再度増加する。会場出席者も同様の傾向である。ここから推察される組合員の心理として次のようなことが考えられる。

第一に、築20年以上25年未満は一般的に第2回目の大規模修繕工事の時期と重なる。第1回目の大規模修繕工事と比較して、第2回目の修繕費用は高額となる。工事費用が不足する場合には、積立金の値上げを同時に決議するケースも見られる。実際に自らの負担する金額などを目にして、初めて「話を聞きに行こう」という気持ちになるのかもしれない。

第二に、築55年以上で再び増加に転ずる点に着目したい。築55年を経過すると、第5回から第6回目の大規模修繕工事の実施時期と重なるほか、組合員がそろそろ建物の将来に関して不安になる。しかし、築55年以上となってからマンションの将来を考えたのでは遅い。建替えを目指す場合は戸あたり2千万円の費用がかかると言われている(注6)。また、築55年以上と言えば、区分所有者も高齢者が多いことが予想される。その状況下では、マンションの将来をポジティブに語ることは難しくなっているかもしれない。

改正区分所有法により、特に大規模修繕工事のような関心の高い議題が無い年は、「無視」されてしまう区分所有者が増加することになる。大規模修繕工事以外に、いかに総会に興味を持ってもらうか、築20年以上25年未満の時期に迎える総会出席者数の最大値をいかに下げないで維持できるか、その方法を模索する必要があるだろう。

4. 無視される存在にならないために

多くの区分所有者は、区分所有法の改正をまだ知らずにいる。これから告知していくときには「総会決議の数え方が変わった」というだけでなく、その意味の大きさを伝える必要がある。所有権という権利を持ちながら、何もしなければ「無視」されてしまうという現実を認識してもらい、何らかの形で総会への参加を促すことが求められる。

注釈

(注1)2025年5月23日、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)成立。(同月30日公布)

(注2)出席者多数の原則を採用した条文例(下線は筆者による)

(規約の設定、変更及び廃止)第31条 規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

(注3)調査の概要

調査時期 2025年4月~6月の期間

調査対象 2024年に開催された総会議事録

調査総数 3,609件

調査方法 総会議事録に記載のある組合員数(総戸数ではない)、会場出席者数、委任状提出者数、議決権行使書提出者数を拾い出す方法による。なお、明らかな誤記があるものは集計から除外。

(注4)総務省「国政選挙における投票率の推移」(2025年7月29日ダウンロード)

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/ritu/index.html

(注5)図3の数値(築年数別総会への出席方法)

(注6)国土交通省「老朽化マンションの建替え等の現状について」(2025年7月29日ダウンロード)

https://www.mlit.go.jp/common/001024893.pdf

※一部の数値は端数処理を行っているため、合計値との間にわずかな差異が生じることがあります。