当研究所では、2025年6月にレポート「マンションにおけるアスベスト調査の実態」を公開したところ、多くの反響を頂戴した。反響の中には、専有部分のリフォームに関する注意点など具体的な内容があった。そこで、今回は、アスベスト調査や除去等の専門事業者であるイールドエースデザイン株式会社(Yield Ace Design Co., Ltd)の加藤元樹氏をゲストにお迎えし、アスベストに関する法律のご説明に加えて、マンションとしてアスベストの使用状況を一覧化し、対処方法を定めておくことについて解説していただくこととした。

上記のように、専有部分のリフォームを行う際には、事前にリフォームを行う部位についてアスベスト調査を行う必要がある。

◆ゲスト

イールドエースデザイン株式会社(Yield Ace Design Co., Ltd)

代表取締役 加藤 元樹氏

https://www.yieldacedesign.com/

※所属先・肩書きは取材当時(2025年8月)のもの

IT大手企業に勤務しながらビジネススクールに通い、経営管理修士号(専門職)を修了。その後、土地区画整理事業を行うデベロッパー勤務後、さまざまなスタートアップ勤務経験を経て、2021年4月にイールドエースデザイン株式会社を設立。当初は、専有部分のリフォームを中心とした事業を計画していた。しかし、同時期の2021年4月にアスベスト調査の義務化が始まり、これが原因で事業計画が頓挫し、まったく工事の受注が入らなくなった。そこで、事業計画が頓挫する原因となったアスベスト事前調査や除去作業を新たな事業の柱とする方針へ転換。現在はアスベスト対応を中心に、解体、産業廃棄物処理、リフォームまでを一気通貫で対応する事業を展開している。さらに、アスベスト対応以外にも、防災備品の組み立てや回収を事業として展開しており、マンション管理上の困りごとにも対応している。東京都調布市在住。趣味は子どもたちと音楽フェスに行くこと。

◆取材者:マンションみらい価値研究所 田中 昌樹

健康被害が社会問題化し、アスベストの法規制は強化されてきた

田中:加藤さん、本日は、インタビューにご協力いただきましてありがとうございます。マンションみらい価値研究所では、2025年6月にレポート「マンションにおけるアスベスト調査の実態」を掲載しました。

ごく一般的には、アスベストというと「吹付けアスベスト」のように目で見て分かるものを想像すると思います。しかし、過去には建築材料に幅広くアスベストが使われていました。共用部分の改修工事や専有部分のリフォームに際しては、アスベストへの適切な対処が必要ですね。

加藤:レポートを拝見しました。

おさらいですが、アスベスト(石綿)は、かつてその耐火性・断熱性・防音性などから建築資材として広く使用されてきましたが、粉じんを吸入することによる健康被害が社会問題化し、現在では使用・除去・管理について厳格な法規制が設けられています。

以下の写真の「①共用部分のアスベストの画像」や「②専有部分のアスベスト画像」のように、普段の日常生活では意識していない部分にも、アスベストが使われていることがあります。

上記のような部分の改修やリフォーム時には、アスベストの対応が必要になります。

田中:法規制について、補足いただけますか。

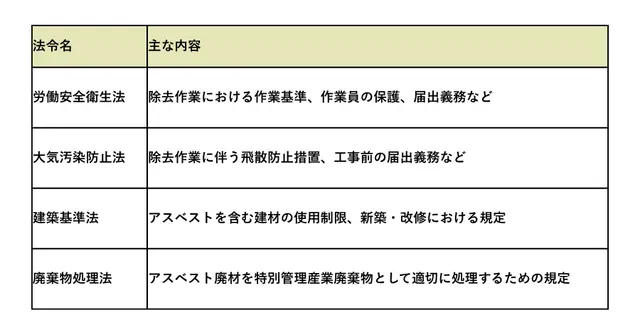

加藤:アスベストは、複数の法律によって規制されており、労働安全衛生法や大気汚染防止法、建築基準法、廃棄物処理法に定められています。

田中:アスベスト規制の強化について、補足いただけますか。

加藤:規制基準の変更と実務への影響についてご説明します。

「過去の分析結果を信じて工事を進めてよいのでしょうか?」こうした質問を頂戴することがあります。その背景にあるのが、建物のアスベスト調査分析に関して、アスベスト含有量に関する法規制の大幅な強化です。

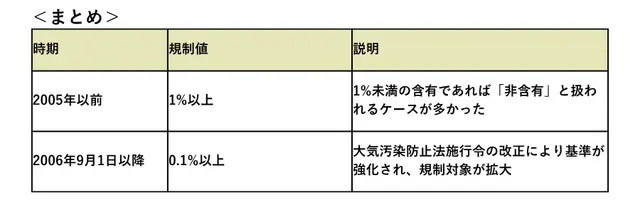

かつての法令では、アスベストが1%以上含まれる建材が規制対象とされていました。つまり、1%未満であれば「非含有」とされることが一般的であり、多くの建材がその判断のもとに施工・維持管理されてきました。

ところが、2006年9月1日に大気汚染防止法施行令が改正され、規制基準が「1%以上」から「0.1%以上」へと大幅に強化されましたこれにより、かつては「非含有」とされた建材であっても、現行基準では規制対象となる可能性があるという状況が発生しています。

アスベストの法規制強化が実務に与える影響

田中:アスベストの規制強化は、実務にどのような影響を生じさせましたか。

加藤:法改正により、次のような実務上のリスクが明確になりました。

- 過去の分析結果では「非含有」とされた建材が、現在の分析結果では「含有」建材に該当する可能性がある。

- そのまま工事を行った場合、法的手続(届出や飛散防止措置)を怠るリスクが生じる。

- 結果として、行政指導や工事停止、罰則の対象になるおそれがある。

したがって、2006年以前に実施された分析報告書の取り扱いには、十分な注意が必要です。分析結果に「アスベスト不検出」「非含有」と記載されていても、その含有量が旧基準の1%未満だったのか、現行基準の0.1%未満だったのかを確認する必要があります。

もちろん、規制基準の引き上げは、私たちへの健康被害を防止することが目的です。実務上のリスクは、健康被害の懸念につながることは理解しておきたいと思います。

こうした背景をふまえ、管理組合や工事関係者には、以下のような対応が求められます。

- 分析報告書の作成年と判定基準の明示を確認する。

- 疑義のある建材については、再サンプリング・再分析を行う。

- 住民や区分所有者に対しては、法改正の内容と再調査の必要性を丁寧に説明する。

規制が強化された以上、「昔は問題なかった」という判断は通用しません。

現行の基準に照らした再評価が、安全・確実な修繕工事やリフォームの前提条件であることを、関係者全体で共有することが重要です。

過去に「非含有」と判断された建材であっても、現行の分析基準では「含有」とされる可能性があるため、古い分析結果は再評価・再分析が必要です。

共用部分の改修工事や専有部分のリフォーム時の課題

田中:続いて、分譲マンションのアスベストの課題についてご説明いただけますか。

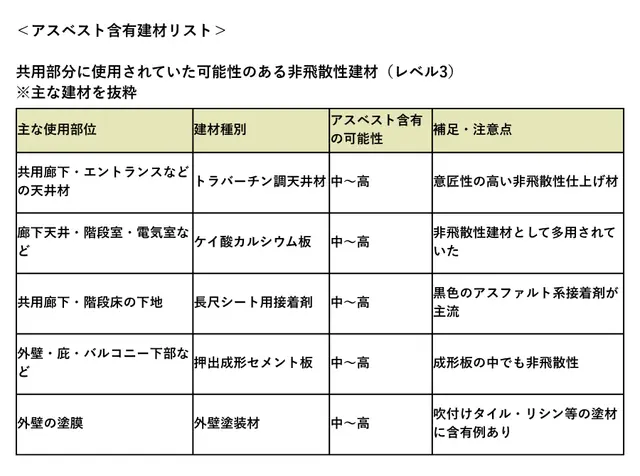

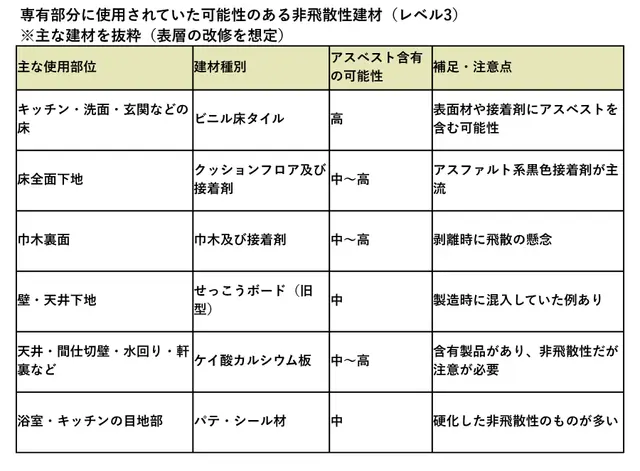

加藤:分譲マンションに多く見られる「レベル3(非飛散性アスベスト建材)」※を前提として、以下の表の部位に使われていることが見られます。意外と多くの場所に使われている可能性があると驚かれるのではないでしょうか。

※吹付け材などの「レベル1(飛散性)」「レベル2(準飛散性)」の建材は除外しています。

田中:こうしてみると、多くの部位に使われていますね。続いて、分譲マンションにおける課題についてご説明いただけますか。

加藤:まず、共用部分については、修繕計画立案時にアスベストの事前把握がされておらず、突発対応になりやすいことから、管理組合としては行政届出の遅れや漏れによる法令違反リスクがあります。

次に専有部分についてです。こちらの方をより強く懸念しています。専有部分のリフォームにおいて、アスベスト調査が実施されていないケースが多いと認識しています。2006年の規制強化までは、前述のようなさまざまな場所にアスベストが使用されていました。一方で、リフォーム時にこれらの部位に関わることが多いにもかかわらず、わたしの知る限り適切なアスベスト対応がされていないことが多くあります。

原因としては、区分所有者のアスベストに関する理解が十分でなく、調査費用(約5〜50万円)という経済的なハードルが存在していることがあげられます。

また、アスベストの含有が懸念されるリフォーム工事における標準的な対応方法やガイドラインが未整備であるため、事業者によっては適切な対応がなされていないケースも見受けられます。

どちらも、工事作業中の飛散対策が不十分な場合、居住者や近隣への悪影響も懸念されます。

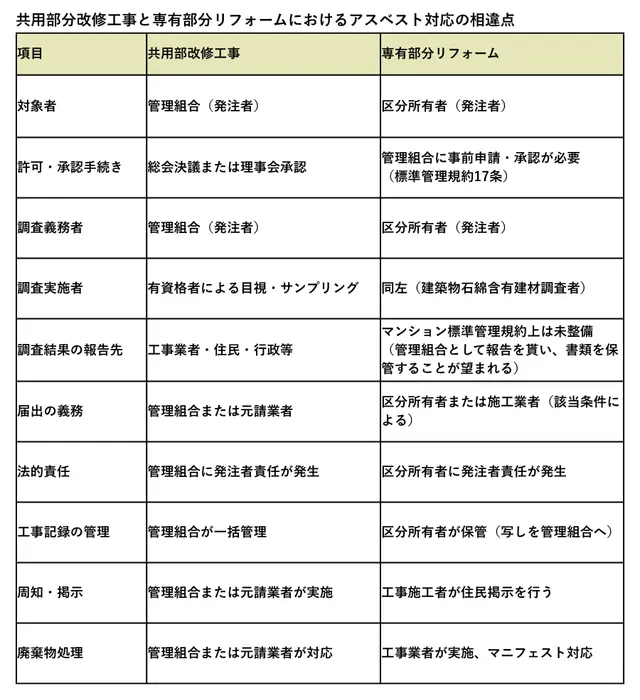

共用部分と専有部分の違いを表にまとめましたので、ご覧いただければと思います。

課題解決には、新築時のアスベストの使用状況を一覧化!

田中:今後の対応についてはどのようにお考えですか。

加藤:共用部分については、図面・現地調査によりアスベスト含有建築材料をリスト化して、事前に把握しておくことが考えられます。改修工事の予定にあわせるのではなく、事前に概要を把握しておくのです。こうすることで、修繕計画と行政手続きとの連動を明確化できると思います。

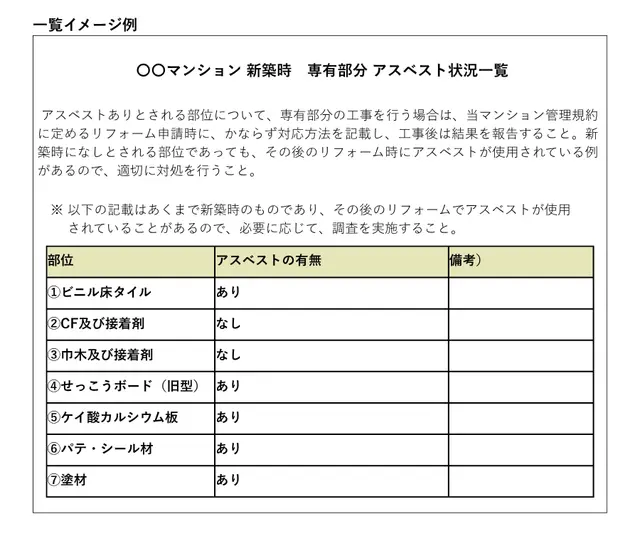

専有部分については、現状では、リフォームをする区分所有者に任せっぱなしになっているきらいがあります。そこで、新築時にアスベストが使用されていたかどうかを確認するために、まずは設計図面を精査し、不明な箇所については一室を対象に調査を行い、その結果を一覧化することが、改善策として考えられます。現状の標準管理規約の17条には、専有部分のリフォーム申請についての規定がありますが、申請を受けた管理組合としても判断する根拠が不足していると思います。一覧化が出来ていれば、そこにあたる工事の場合には、アスベスト対応を示すこともできるようになります。

田中:現実的な改善案だと思います。こうした対策がルール化されていれば、不安もなくなりますね。最後に伝えたいことがあればお願いします。

加藤:アスベスト対応は、居住者の健康を守るだけでなく、建物全体の資産価値を維持する上でも不可欠な取り組みです。特に、専有部分のリフォームが共用部分へ影響を及ぼす可能性もあるため、管理組合によるルールの整備と情報共有は必要と思います。

現行の標準管理規約では、専有部分のリフォーム時のアスベスト対応について明確な規定は設けられていません。そのため、各マンションの管理組合としては、独自の運用ルールや管理規約の整備・更新(ブラッシュアップ)を検討することが望まれます。

また、発注者責任の視点からも、管理組合や区分所有者が法令上の役割を十分に理解し、適切な対応を行う必要があります。

なお、実際にアスベストの対応を進める際には、細かな法令解釈や運用が重要となります。

共用部分の改修や専有部分のリフォームに伴う対応については、施工前に管轄の労働基準監督署や自治体と協議・相談を行うことが推奨されます。

発注者責任の根拠(例):

- 労働安全衛生法第22条:元請が下請けに対して安全対策を講じる義務

- 大気汚染防止法第18条の15:発注者による届出義務(解体・改修工事)

田中:本日はありがとうございました。