2026年4月施行の改正区分所有法により、老朽化マンションの再生手法として「1棟リノベーション」が新たに選択肢に加わる1)。しかし、改正区分所有法によれば1棟リノベーションをする場合、「共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係を変更する」必要がある。例えば、1戸でも今までと同じ専有部分があれば、管理組合の決議は成立せず、1棟リノベーション工事を実施することはできない。「自分だけは、今までと同じ部屋に住みたい」そう希望する区分所有者がいるであろうことは想像に難くない。しかし、それは認められないのだ。なかなかハードルが高い決議であると言えるだろう。共用部分も専有部分も、まるごと原形をとどめないほどに変更するとは、一体どういうことなのか、私にはまだ具体的なイメージが湧いていなかった。

2025年9月、建物の種類は異なるが、「これぞ1棟リノベーション!」という事例を見ることができた。「富山県創業・移住促進住宅(西棟・東棟)」「富山県創業支援センター」の3棟からなる建物、「SCOP TOYAMA(スコップ トヤマ)」である。

SCOP TOYAMAは、従前、富山県の県職員住宅として使用されていた。今ではその使命を終え、スタートアップ企業の支援拠点として、また富山県に移住しようとする人々の店舗や事務所、住宅として、まるごと1棟リノベーションを経て活用されている。

まず、目に飛び込んできたのが「後付けエレベーター」である。県職員住宅時代は、古い団地型マンションにもよくある、4階建て、振り分け型2戸1階段の建物であった。

マンション管理士や管理業務主任者の資格試験でも「マンションにおいて、こうした団地型の建物に後からエレベーターを設置するための決議は、普通決議で足りるのか、特別決議が必要か?」という類の問題が出題される。正解はもちろん特別決議だ。

国土交通省のマンション標準管理規約コメントや区分所有法の解説本では、「階段室を改造して新たにエレベーターを設置する」という事例紹介がある2)。

ただし、試験問題やマンション標準管理規約とは裏腹に、この「後付けエレベーター」の事例を目にすることはあまりない。いつも疑問に思うのだが、階段室は避難通路でもある。階段室をくり抜くなどしてエレベーターを設置すると、避難通路が確保できなくなってしまう。そんな改修工事はできないはずである。実質的には、建物の外側に設置する以外に方法はないのではないか。

SCOP TOYAMAは、新しくエレベーター棟を建て、バルコニー側に出入り口を配置し、渡り廊下でつながれていた。なんともお洒落なデザインである。

3棟の中央にある「富山県創業支援センター」の中は、スタートアップ企業などに事務所や店舗として提供されている。専有部分の中は、すっかりその姿を変えていた。玄関扉や室内に張り出した梁などに昔の面影を残し、それらが現代的なデザインの一部になっている。

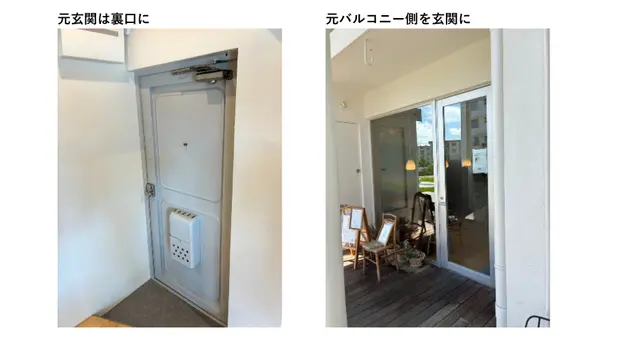

最も驚かされたのは、元の玄関が裏口に、元のバルコニー側が店舗の出入り口に変更されていたことだ。なかなかできる発想ではない。さらに2住戸を1住戸にするなどして、専有部分の形状、面積、位置関係が変更されていた。改正区分所有法の趣旨に照らせば、マンションを1棟リノベーションするなら、これほどの大胆な変更が求められるということになるのだろう。

この1棟リノベーションは、どのような経緯を経て成功したのだろうか。このプロジェクトに当初から深く関わっている方にお話をお伺いすることができた。

「ストーリーが重要です」と熱く語っていただいたのは、富山県庁職員の野村慎太郎さん。SCOP TOYAMAのプロジェクトは、ハード面とソフト面のそれぞれに特徴があるそうだ。

ハード面では、①職住一体型の空間を作ること。②建物だけでなく、その周辺環境もあわせて考えること。③地域との交流に配慮すること。ソフト面では、①高校生が作ったプランを実現したこと。②高校生と一緒に作り上げたこと。詳細は、SCOP TOYAMAのホームページを参照してほしい。

SCOP TOYAMA https://scop-toyama.jp/topics/scop-toyama-history

ここで、ソフト面のキーワードとなる「高校生」に注目したい。高校生と聞くと、SDGsや地域課題など、身近な問題に関心を持ち、行動しようとする若者が増えている印象がある。「高校生の想いを実現すること」、それがSCOP TOYAMAのストーリーなのである。

とかく大人同士の議論となれば、「この案がいい」「いや、あの案の方がもっといい」、そんな対立が生まれやすい。「高校生の想いを形にすること」に軸を置けば、方向性はぶれない。加えて、プロジェクトに関わる人々にもコンセプトへの愛着がわき、支援者が増え、私のような視察者も増加し、こうして世の中に発信される。いいことずくめではないか。

「初めから、ストーリー性を狙ったわけではありません」と野村さん。「きっかけは偶然、しかし、高校生と作り上げていくうちに、プロジェクトに欠かせない存在になりました」

高校生も3年経てば卒業してしまう。それでも、卒業生から在校生に想いがつながっていく。まさに持続可能なプロジェクトに成長したのである。

マンションにおける合意形成を考えてみよう。SCOP TOYAMAはマンションではない。それでも、「ストーリーを大切にした建物再生」という事例は大変参考になるだろう。

管理組合の中では、大規模修繕工事の決議にしても、マンションの再生決議にしても「この案がいい」「いや、あの案の方がもっといい」そんな会話があふれていないだろうか。費用面の話ばかりに終始し、結局、空中分解してしまう、そんな状況に陥ることはないだろうか。

マンションの合意形成にもストーリー性を持たせてみてはどうだろう。例えば、居住者の子どもたちに、住んでみたいマンションを絵に描いてもらう、区分所有者に限らず、その家族、賃借人、近隣住民の人も含めて、この街にどのようなマンションが必要かを語り合う、そんなきっかけから「ストーリー」を組み立てることも考えられるのではないか。ストーリーが生まれれば、SCOP TOYAMAのように、好循環の連鎖が始まるかもしれない。

見学後、富山湾のおいしいお寿司をいただきながら、マンションの1棟リノベーションにも、一筋の光が差したように思えてきた。

富山県の皆さん、ありがとうございました。

寿司と言えば、富山(富山県公式サイト)https://www.pref.toyama.jp/sushitoyama/

注釈

1)区分所有法第64条の5(建物更新)「集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をすることをいう。次項において同じ。)をする旨の決議(同項及び第三項において「建物更新決議」という。)をすることができる。

2)国土交通省のマンション標準管理規約コメント第47条関係「バリアフリー化の工事に関し(中略)階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。」