1. 議決権の設定方法

新築分譲マンションの最初に作られた管理規約を「原始規約」というが、これを作成するときに、最も気を遣うのが「議決権数」である。

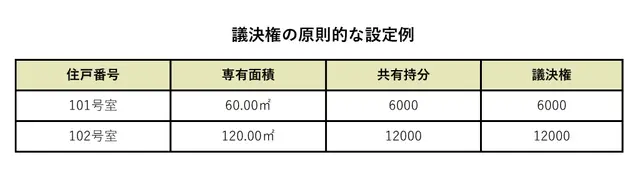

原則として、議決権数は共用部分の共有持分と同一の割合である。多くのマンションの共有持分は、専有部分の専有面積割合としている。つまり、原則論でいえば、議決権数は4桁ほどの数字となる。

ここで、実際の総会の場面を考えてみよう。「賛成の皆さん、挙手してください」との議長の呼びかけに、ばらばらと挙手がされたとしよう。共有持分と議決権数が同じである場合は、挙手した人の部屋番号とその議決権数を突合して賛成者をカウントする必要が生じる。何桁もあるような議決権数を1戸ずつ足し算するのは非常に面倒だ。

こうした手間を少しでも軽減するために、均一な専有面積の住戸で、共有持分もまた均一であれば、「1住戸1議決権」とする。しかし、実際のマンションは均一な面積の住戸ばかりではない。こうした場合に、共有持分に応じて議決権数を変更することがある。のちに、「〇〇号室と比較して専有面積が大きいのに、議決権数が同じなのはおかしい!」という区分所有者間の不公平感が生じないようにするためである。

こうした共有持分以外の議決権数の設定を本レポートでは「議決権数の変則設定」と呼ぶことにする。なお、管理規約による議決権の変則設定は、区分所有法第38条において認められている。区分所有法を勉強した方ならよくご存じであろう「規約による別段の定め」である。

なお、マンション標準管理規約では、各戸の階数・方角(眺望、日照等)等の価値の違いに基づく「価値割合」で議決権を設定することも容認している。

では、具体的に考えてみよう。60㎡と120㎡の専有部分があり、専有面積に応じて共有持分があるとする。この場合の議決権はいくつに設定するのが適切だろうか。誰もが次のような設定とするだろう。

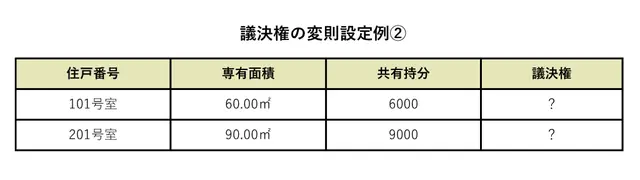

では、60㎡と90㎡の専有部分があり、専有面積に応じて共有持分が設定されているとする。この場合の議決権はいくつに設定するのが適切だろうか。

この場合には、60㎡の住戸の議決権数を「2」、90㎡の住戸の議決権数を「3」に設定する。「1住戸1議決権」という言葉が浸透しているせいか、最小数を「1」にすることにとらわれがちであるが、最小数は「1」とは限らないのである。

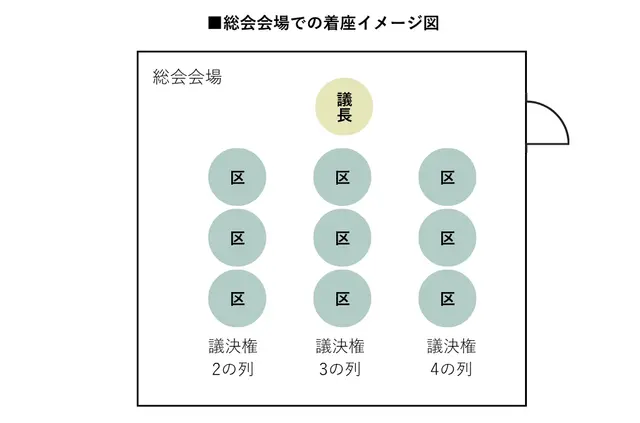

議決権数の種類が多くなっても、実際の総会の際には集計に時間がかかってしまう。「議決権数が1の人が〇名、2の人が〇名・・・」というように、議決権の種類ごとにカウントする必要があるからだ。管理組合の中でよく行われているのが、議決権の数ごとに着席する場所を分ける方法である。集計時間を少しでも減らすためには、議決権の数の種類は少ない方がよい。

以上のように、議決権の数を設定しようとするときは、次の二つの相反するポイントを考慮しながら最善の議決権数を考えることになる。

①不公平感をできる限り少なくするために、議決権の数を増やす

②総会の際の議決権数のカウントをしやすくするために、議決権の数を減らす

2. 実際の管理規約における議決権の定め

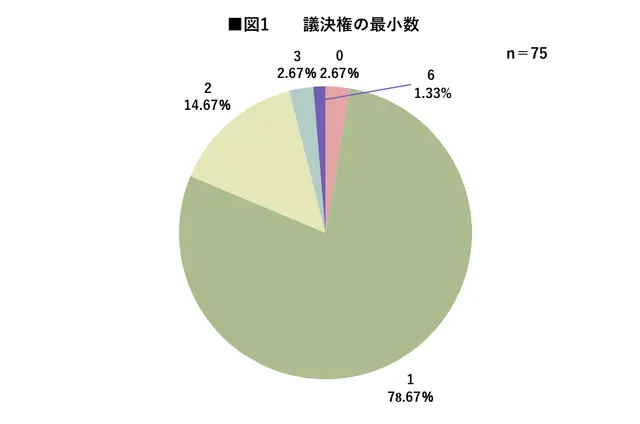

当社の管理受託マンションのうち、議決権の変則設定がされているマンション75件についてその実態を調査した。

①議決権の最小数

議決権の最小数は次のとおりである(図1参照)。

「1」が78.67%と最も多いが、「0」も2.67%あった。議決権数が「0」であるとは、共有持分があるにもかかわらず、議決権がないものをいう。分譲駐車場や分譲トランクルームなど、専有面積が小さい専有部分において議決権数が「0」の設定がされている。

なお、マンションの建替えなどの際は、共有持分による議決権数で決議される。規約による議決権数が「0」の場合は、通常の総会などでは議決権が行使されてこなかったが、建替え決議の段階ではじめて議決権の行使がされることになる。通常の場合と決議の状況が異なるため、事前の賛成数の予測などの際にも注意が必要だ。

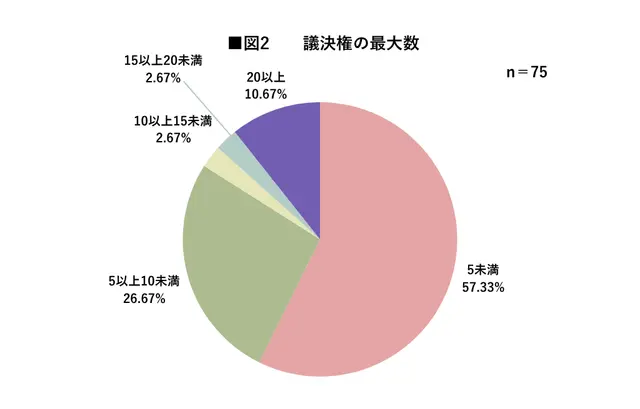

②議決権の最大数

議決権の最大数は5未満が57.33%であるが、20以上の議決権数が設定されている専有部分もある(図2参照)。議決権数が大きくなると、総会における発言力が増す。共有持分にのみ着目して議決権数を設定すると、場合によっては少数の区分所有者の反対で特別決議が否決されることになりかねない。議決権の設定は、持分割合だけでなく全体のバランスを配慮する必要も生じる。

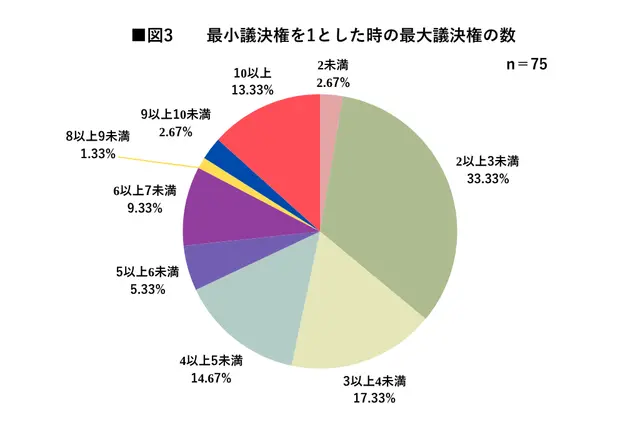

③議決権数の最小値と最大値の幅

議決権数の最小値と最大値の開きはどのくらいあるのだろうか。前述のとおり、議決権の最小数は「1」とは限らない。あるマンションでは、「1」から「3」であろうし、あるマンションでは「3」から「8」であったりする。こうしたマンションごとの議決権数の差を比較するため、議決権数の最小値を「1」とした場合の議決権の最大値を算出した(図3参照)。

4未満までの開きが50%以上を占めるが、10以上開いているマンションも13.33%ある。こうした最小数と最大数の差が大きいのは、複合用途型などで住戸と店舗が混在している場合である。

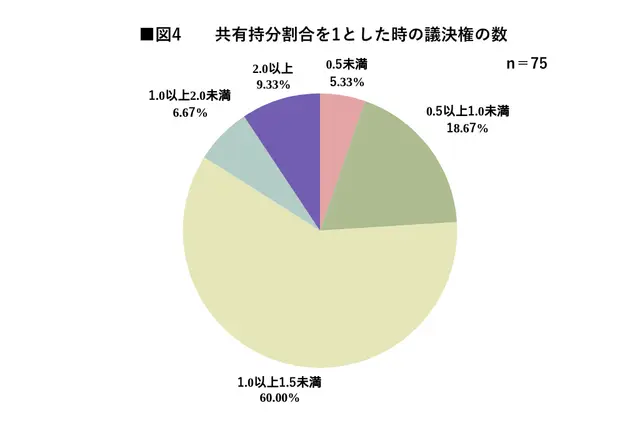

④変則設定で不公平感は解消しているのか

共有持分に応じて議決権を設定すれば、不公平感は解消する。しかし、全体のバランスからあえて共有持分とは異なる議決権数を調整している場合もある。そこで、共有持分「1」に対して議決権数はどのくらいになっているかを調査した(図4参照)。「1」より大きければ、実際の共有持分よりも議決権数が大きいことになる。

「1」より小さい場合は、24.0%であり、議決権を制限している例もみられる一方、議決権が実際の共有持分より大きい「2」以上の場合も9.33%ある。

これがマンションにおける「一票の格差」の実態である。国政選挙の際にいわれる一票の格差よりは小さいが、マンションにもその格差は存在することが分かる。

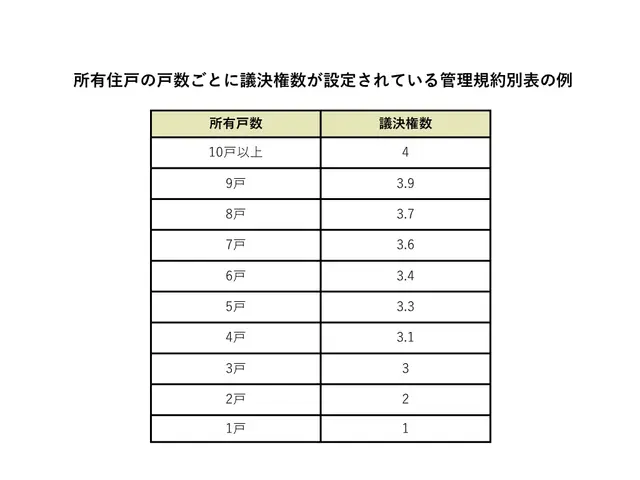

3. さらに特殊な変則設定

共有持分に応じて議決権数を設定することのほか、別の基準を用いて議決権数を設定しているケースもある。それらの例を紹介しよう。

賃貸マンションなどを不動産会社が買い取り、分譲リノベーションマンションとして販売する場合、賃借人が退去するごとに販売することになる。この場合、長いと何年間も不動産会社が住戸を保有することになる。かつ、分譲当初は相当数を不動産会社が保有することになるため、総会は不動産会社が賛成しなければ何も承認されないことになってしまう。リノベーションマンションを購入しようとする人の中には、このことを危惧する人もいる。

こうしたことから、一部の不動産会社では、購入を検討する客に安心感を与えるため、多数の住戸を保有する場合の議決権を制限する例もある。

4. 議決権の行使をしよう

議決権数の最大値、最小値、その幅など、原始規約の作り手が、苦心の末に設定した議決権数であっても、議決権の行使がされないことが問題となっている。総会の参加者が少ない、委任状や議決権行使書も提出されない、賛成者数が足りないなどの事態も発生している。マンションの管理規約を確認し、自分自身の議決権がいくつあるのか、マンション全体にどのくらいの影響があるのかをぜひ確認してほしい。もしかすると、大きな議決権を持つ人がマンションの意思を左右しているかもしれない。あなたが賛否を表明しないことで、マンションの将来が決まらずに他の区分所有者が困っているかもしれない。

<記事紹介>

区分所有法第45条 書面総会の実態 ~組合員全員の承諾や合意はできるのか~

マンション標準管理規約の変遷~昭和57年版から令和7年版まで~