国内管理人制度とは

「国内管理人制度」とは、『老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正区分所有法」とする)』※1 によって設けられた「(区分所有者が日本国籍であるか、外国籍であるかにかかわらず、)区分所有者が日本国外にいる場合において、専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者(自然人及び法人)を管理人に選任することができる規定」※2 である。なお、改正区分所有法の国内管理人に関する規定は2026年(令和8年)4月1日に施行される。

※1 衆議院 第217回国会 議案

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g21709034.htm

※2 区分所有法制の見直しに関する要綱案

https://www.moj.go.jp/content/001410596.pdf

国内管理人は、以下の5つの権限を持つ。

ーーーーーーーーーーーー

<改正区分所有法 第6条の2>

- 保存行為

- 専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

- 総会の招集の通知の受領

- 総会における議決権の行使

- 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済

ーーーーーーーーーーーー

※ 本コラムでは、日本国籍であるか、外国籍であるかにかかわらず、日本国外にいる区分所有者を「国外区分所有者」とする。また、「国外区分所有者」のうち外国籍である者を「外国籍国外区分所有者」とする。

規定の背景

従来から管理組合では、国外区分所有者との連絡が取りにくいという課題が指摘されていた。住宅の登記簿謄本では所有者欄(甲区)に記載される住所は「アメリカ合衆国カリフォルニア州〇〇〇・・」とか、「中華人民共和国〇〇省・・」などの日本語表記であり、そのまま郵便物に使用したところで相手方には到着しないことが多い。ましてや登記簿には電話番号も書いてはいない。本人が管理組合に送達可能な住所の表記を届け出ていない限り、国外区分所有者に郵便物を届けることは困難であった。

また、たとえ連絡先の届出があったとしても、総会議案書の送達に国際郵便を使用すると料金がかさむうえ、日本国内の区分所有者への送付より時間がかかる。管理規約で電磁的方法の利用が認められていない場合は電子メールも利用できない。こうした事情から国外区分所有者への連絡をどうするのか悩む管理組合は多かった。

一方で、国外区分所有者からすれば、「総会議案書が届いた時には、総会開催日が過ぎていて、議決権を行使できない」「総会議案書が届いても日本語から翻訳するのに時間が掛かり、判断できない」等の状況が生じていたと聞く。

管理組合や国外区分所有者に生じていたそうした課題の解決のために、国内管理人制度は創設された。

標準管理規約への国内管理人規定の反映について

改正区分所有法では「国内管理人を選任することができる」とされている点に注意を要する。選任が義務付けられたわけではない。国外区分所有者は、国内管理人の選任を、自らの状況に応じて任意で決めることとなる。管理組合として国内管理人の選任を義務付けるには、そのマンションの管理規約に定めることを要する。

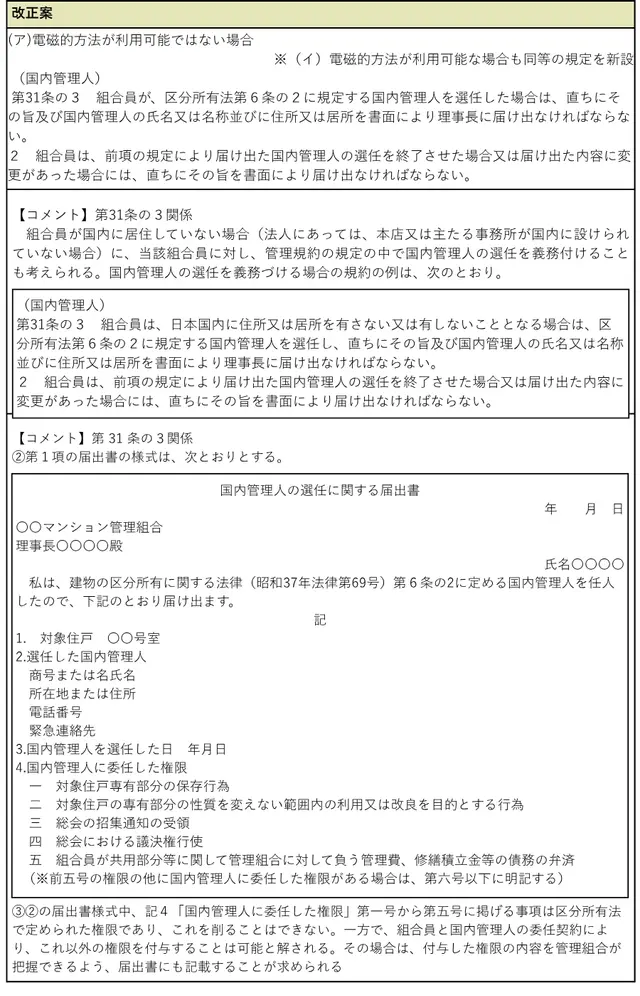

改正区分所有法を受け、国土交通省が設置した委員会(以下、「検討会」とする。)でマンション標準管理規約の改正が検討されている※3。ここで、改正標準管理規約で、国内管理人の選任を、国外区分所有者の任意とするのか、管理組合としての義務とするのかが論点となるが、検討会で議論されている改正案は、任意と義務の「両論併記」のようだ。つまり、管理組合がどちらを採用するかを決めることとなる。

では、2025年9月10日に公示され、9月25日に締め切られたパブリックコメント「マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集について」に添付されている「マンション標準管理規約(単棟型)改正案」※4 から両論の具体的な条文を見てみよう。

※3 令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会

※4「マンション標準管理規約(単棟型)改正案」https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=155250729

国内管理人はどんな人?

次に国内管理人とはどのような人が想定されるだろうか?

日本に親族がいる国外区分所有者は、親族を国内管理人に選任することが考えられる。以前から、転勤などの理由で日本国外に居住することとなった国外区分所有者は、緊急連絡先として国内に居住する親族を登録することが多かった。

一方、外国籍国外区分所有者など、日本に親族等がいない場合は、日本法人の不動産会社か、日本に支店を持つ海外の不動産会社が国内管理人になることが予想される。外国籍国外区分所有者などは、マンションを購入すると、賃貸で運用することが多い。国内大手不動産仲介会社もこの外国籍区分所有者向けの市場に参入しているが、中小の不動産会社も多い。こうした不動産会社では、外国籍国外区分所有者からマンションの運営を任されている。具体的には、マンションの賃借人を募集し、家賃の受け取り、そこから固定資産税や管理費・積立金を支払い、自社の手数料を受領し、残額を外国籍国外区分所有者に振り込む、という業務である。総会資料を郵送先となって一時受取り、翻訳した上で転送したり、議案内容へのアドバイスを行ったりしている場合もある。

今回の改正区分所有法を受けて、国内管理人の担い手になる会社がどれほどあるかはまだ不明だ。

マンション管理関係者としては、適切な不動産会社が担い手になることを願うばかりだ。

国内管理人は義務化したほうがよいか

現在、国外区分所有者が多く存在し、実際に何らかの課題が生じている管理組合では、次のような手順に沿って管理規約を改正し、国内管理人の選任の義務化を検討することが考えられる。

①連絡がつく国外区分所有者がいる場合は、国外区分所有者本人、もしくは代理人等に対して国内管理人に関する告知やアンケート調査などを行う。

- 国内管理人制度の概要のお知らせ

総会議案書の送付先が国内管理人になること等、管理規約の内容について告知 - 義務化した場合に、国内管理人として選任できる者がいるかどうかの調査

国内管理人の「あて」がない区分所有者に対し、何の説明もなく突然義務化するとトラブルになるおそれがある。

②管理組合内で下記の内容について協議する

- 届け出を義務化するときの「書式」を定めておく

- 「国内管理人選任届」の運用フローを決めておく

例えば、区分所有者が変更になった場合に提出される届出書と一緒に「国内管理人選任届」も売買の仲介不動産会社に渡されるようにするなど、確実に新区分所有者に渡される工夫が必要だ。外国籍国外区分所有者の場合は、ひとたび所有権が移転してしまうと連絡を取ることが難しくなる。区分所有者が変更になるタイミングが最も連絡が取りやすい。この機会を逃さないようなフローを検討すべきだろう。

一方、現在国外区分所有者がいない、もしくは国外区分所有者がいたとしても特段の課題が生じていない管理組合の場合は、他のマンションの事例が報告されるようになってから、義務化するのか否かを検討した方がよいかもしれない。想定通りの人が国内管理人になってくれるのか、他に注意することはないのか等、徐々に明らかになってくるだろう。当研究所でも国内管理人制度については継続して注視していきたい。