出席者多数の原則とは

改正区分所有法では、出席者多数の原則が採用される。今まで、総会決議をする際の分母には、議決権数や区分所有者数が用いられてきた。つまり、総会の場では、分母は動かなかったのである。総会が始まってから、集会室を退席したり、後から入ってきたりする人がいても、分子のみ(賛成数・反対数)に気を配ればよかった。

しかし、改正区分所有法では「出席者多数の原則」が採用されている。つまり、総会が始まってから集会室を退席したり、後から入ってきたりする人がいたら、分母と分子が両方とも動くようになるのだ。

途中で退席した人がいたらどうなるか

最も簡単なマンションを例にして解説してみよう。

総戸数5戸、1住戸1議決権である管理組合があるとしよう。

本日の総会は、共用部分の変更を含む議案があり、特別決議を行う必要がある。

開始時間になると、5戸全員が集会室に揃った。事前のアンケートでは、どうやら全員が賛成のようである。理事長から議案の要領が説明され、採決しようという段階になって、101号室のAさんが「ちょっと用事があるのでお先に失礼します」と言って途中で退席してしまった。さて、この場合はどうなるか。

総会が始まったときの議決権の総数は5。そのうちの4戸(75%以上)が賛成すれば成立する。Aさんの退席によって、議決権の総数は4になる。この場合も残った3戸が賛成であれば成立する(4×75%=3→3戸)。つまり、途中退席者がいた場合でも、必要な賛成数が比例して減るため、否決に転じる可能性は低い。

途中から参加した人がいたらどうなるか

反対に、遅刻していた人が突然現れた場合はどうだろう。同じように考えてみる。

総会開始時間になると、5戸のうち4戸が集会室に揃った。出席すると言っていたBさんはなかなか現れない。待つのは諦めて総会が始まる。理事長から議案の要領が説明されようとした時、201号室のBさんが「遅れてすみません!」と言って入ってきた。さて、この場合どうなるか。

総会が始まる時の議決権の総数は4。3戸が賛成であれば成立する(4×75%=3)。しかし、Bさんの登場により議決権の総数が5になる。特別決議を可決しようとするなら4人の賛成が必要だ(5×75%=3.75→4戸)。途中で登場したBさんが賛成なのか、反対なのか、それによって決議の結果が分かれることになる。

集計事務がてんやわんやになる?

総会における途中入退室は珍しい話ではない。賛成してくれるはずの区分所有者が「ちょっと急用があって・・すみません!」と言って退席してしまい、それによって足りていたはずの賛成数が不足するという事態に陥ることもある。

改正区分所有法が施行されると、途中入退室があった時点で「分母と分子の両方が動く」ため、それらの行為が決議に与える影響は最小限に抑えられる。一方で、「計算がややこしくなる」という点には注意が必要だ。

上記の例を見直してほしい。総戸数5戸、1住戸1議決権というシンプルな例ですら、分母と分子が両方動くと頭をひねりたくなる。手元のスマホで計算式を入力したくなってしまうのは私だけではないだろう。ましてや、数人の入退室があったり、退出した人が議決権行使書や議長への委任状を置いて行ったりしたらどうだろう。また、1住戸あたり2以上の議決権を持つ人が入退室したらどうなるだろう。総会会場の裏側で総議決権数と賛成数をカウントしている事務局はてんやわんやになるのではないか。

集会室の後ろの方から「あれ?〇〇〇号室は出席している?賛成、反対、どっち!?」という声が聞こえてきそうだ。票が拮抗している場合の緊張感は相当なものになることは想像に難くない。

Excelの数式を組み替えておこう

多くの管理組合や管理会社の担当者は、そのマンションごとにExcelで総会の議決権数をカウントできる表を作成していることだろう。今までの計算式の分母のセルは参加人数のセルに修正する必要がある。式の組み替えは慎重に、ダブルチェックをお忘れなく。

【参考】区分所有法

(共用部分の変更)17条

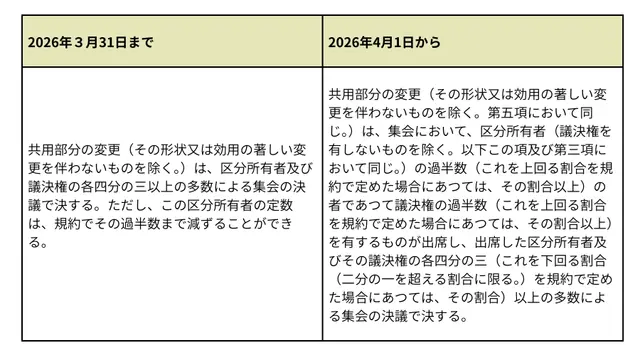

参考レポート:見やすい!改正区分所有法(案)の新旧対照表を作成しました